О бумажных тиграх и реальных проблемах

Автор: Юлия Волкова

Опубликовано 14 июля 2004 года

В наш век, к которому уже прочно приклеилось определение «информационный», мы оправданно хотим иметь доступ ко всем информационным богатствам из одной-единственной точки и за разумную цену. Собственно, это и является конечной точкой развития сетей связи. Игроки телекоммуникационного рынка сегодня сосредоточенно наблюдают за появлением продвинутых сетевых технологий, способных поддерживать широкий спектр функций и приложений, при все меньших по размеру и все более дешевых абонентских устройствах. Но все же на любом этапе технического прогресса основной вопрос не в том, насколько мал аппарат или сколько цветов отображает его дисплей, а в том, насколько состояние технологии соответствует потребностям рынка.

Объемы потоков данных, путешествующих по всемирному информационному пространству, растут непрестанно. И эта тенденция всецело характеризует нынешнее состояние рынка услуг связи, где традиционный голосовой трафик сдает позиции, уступая в объемах спроса и предложения трафику данных.

Я не открою большого секрета, сказав, что развитие телефонных сетей в нашей стране не успевает и уже не в состоянии успеть за лавиноподобным ростом потребностей в услугах доступа к информационным сетям. Максимальные скорости, реализуемые сегодня в телефонных каналах на базе медной пары, не удовлетворяют даже подростков, заказывающих пиццу в интернет-магазине.

Неплохим выходом кажется возможность присоединения к широкополосным кабельным и оптоволоконным сетям. Конечно, если вы живете в Москве или, скажем, Зеленограде. А вот в какие-нибудь Березки дачные или Егорьевск ни один «Комкор» свои сети не потянет. Если же вспомнить, что Россия расположилась на площади более 17 млн. кв. км., то о перспективе опутать ее кабельными сетями можно попросту забыть.

По сравнению с проводными технологиями радио намного проще и дешевле в установке, хотя бы потому, что не требует рыть траншеи, прокладывать кабели или устанавливать столбы. Но это еще не все ее преимущества. Так, при неизбежных колебаниях спроса, радиосвязь позволит гибко перераспределить ресурсы, предотвращая разрыв там, «где тонко». Мало того, оператор может, во-первых, разворачивать сеть, не зная конкретно, кто станет его будущим пользователем и где точно он будет располагаться, следовательно, не тратиться на лишнюю инфраструктуру, которая, возможно, и не понадобится никогда, а во-вторых, в зоне обслуживания сети практически мгновенно предоставить связь любому потенциальному абоненту. Что совсем немало, если учесть, что для достижения успеха не надо быть намного умнее конкурента – достаточно быть чуть быстрее.

Итак, для наших просторов самое милое дело – радио. Но и тут не без проблем. Прежде всего, пора забыть расхожую фразу о том, что радио является... чем-то там «без расстояний». Распространение радиоволн в различных участках спектра имеет свои особенности, предполагающие определенные требования к специфике построения и масштабу соответствующих радиосистем. С расширением наших знаний о природе явлений, определяющих возможность применения тех или иных технологий радиосвязи в различных диапазонах частот, меняются и понятия о будущем связи вообще. Технические решения, которые еще вчера декларировались как наиболее распространенные, выверенные на практике и прочая, прочая, сегодня уже почти невозможно использовать. А то, что вчера казалось выдумкой фантастов, стало повседневной реальностью.

При этом ключевым моментом в процессе передачи и обработки информации является степень совершенства способов и технических средств передачи, а одним из наиболее захватывающих действий на сцене современного мира телекоммуникаций является развитие технологии высокоскоростной передачи данных.

Существующие сегодня технологии скоростной передачи данных по радиоканалу позволяют организовывать системы самых разных типов – от внутриофисной сети, действующей в пределах одной комнаты, до распределенной региональной.

Существующие сегодня технологии скоростной передачи данных по радиоканалу позволяют организовывать системы самых разных типов – от внутриофисной сети, действующей в пределах одной комнаты, до распределенной региональной. Однако решение столь непохожих задач и оборудования требует различных подходов. Так, в первом случае понадобится аппаратура, предназначенная для создания беспроводных локальных сетей внутри помещений. Ее часто называют WLAN (Wireless Local Area Network), а в России еще и RadioEthernet. Сюда, как правило, относится все то, что работает в соответствии со стандартами семейства IEEE 802.11. Задачи создания так называемых распределенных «уличных» сетей, охватывающих город, область или даже регион, принципиально отличны. И оборудование здесь потребуется другое.

На «проклятом Западе» и в США беспроводные локальные сети распространены чрезвычайно широко. Их можно встретить в виде корпоративных или выделенных сетей с зоной обслуживания, охватывающей как отдельные офисные здания, так и территории предприятий. Решения такого рода реализуются в университетских городках, публичных или научных библиотеках, выставочных комплексах, отелях, больницах, на оптовых складах или биржах.

В России исторически сложилась абсолютно иная ситуация. В нашей стране большинство беспроводных сетей используются для предоставления коммерческих услуг передачи данных пользователям, расположенным друг от друга на расстояниях, достигающих порой нескольких десятков километров. Причин тому несколько, однако почти все они сводятся к одному: российские операторы связи (и интернет-провайдеры в том числе) пожинают плоды труда не только разработчиков, производителей и продавцов оборудования, но и рекламных агентств, политиков и чиновников.

Успехи связи в дальнейшем будут зависеть от предлагаемого оператором набора услуг и привлекательности этого набора для конечных пользователей, то есть для нас любимых. Успех подвижной телефонии все еще кружит головы операторам. Причиной суматохи, которую мы уже не первый год видим вокруг так называемых сетей третьего поколения (или 3G), является непонятно на чем возросшая всеобщая уверенность в том, что сегодняшний абонент готов платить (и платить хорошо) за широкополосный подвижный доступ в Интернет. Однако нельзя не понимать, что далеко не все согласны платить за услуги все больше и больше, даже если это услуги 3G.

Но, как это часто бывает, ситуация вовсе не так проста. На наших глазах постепенно размывается граница между мирами подвижной и фиксированной связи. С одной стороны, в существующих подвижных сетях (не третьего поколения) предоставляется все больше мультимедиа-услуг, а с другой – все больше цифровых услуг: цифровое телевидение и звуковое вещание, передача данных в режиме «точка-область» и высокоскоростной доступ в Интернет. Конференц-связь и IP-телефония предоставляются радиовещательными системами с обратным каналом или сетями фиксированной службы «точка-многоточие».

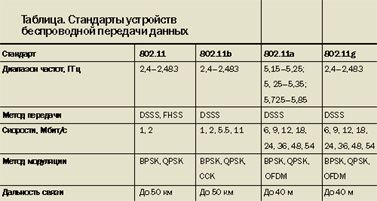

В стремлении стандартизировать все и вся IEEE разработал стандарт и для устройств беспроводной передачи данных. Это небезызвестный стандарт IEEE 802.11, а также его расширения – IEEE 802.11а и IEEE 802.11b. Оборудование, соответствующее этому стандарту, позволяет создать на ограниченной территории беспроводную локальную сеть, в которой каждый абонент имеет равный доступ к общему для всех пользователей каналу передачи. Стандарт определяет возможность организации канала связи либо в инфракрасной области спектра, либо в полосах радиочастот 915–928 МГц, 2400–2483,5 МГц или 5150–5950 МГц.

В стремлении стандартизировать все и вся IEEE разработал стандарт и для устройств беспроводной передачи данных. Это небезызвестный стандарт IEEE 802.11, а также его расширения – IEEE 802.11а и IEEE 802.11b. Оборудование, соответствующее этому стандарту, позволяет создать на ограниченной территории беспроводную локальную сеть, в которой каждый абонент имеет равный доступ к общему для всех пользователей каналу передачи. Стандарт определяет возможность организации канала связи либо в инфракрасной области спектра, либо в полосах радиочастот 915–928 МГц, 2400–2483,5 МГц или 5150–5950 МГц. Диапазон инфракрасных (ИК) волн имеет свои особенности. Устойчивое соединение здесь может быть получено только при условии размещения приемника и передатчика в зоне прямой видимости друг друга. Мало того, качество сигнала резко ухудшается, если он вынужден пересекать зоны дождя, дыма, тумана, пыли и т. п. Поэтому ИК-версии оборудования рекомендуется использовать лишь на очень небольших расстояниях и, как правило, в пределах одной комнаты.

Что касается радиоверсий оборудования, то тут вступают в игру национальные особенности использования спектра. Так, ни в России, ни в Европе участок 915–928 МГц для сетей передачи данных не используется. Здесь слишком много других радиосредств, совмещения с которыми добиться не удается.

Принятый в 1999 году стандарт IEEE 802.11b является продолжением и развитием основного стандарта IEEE 802.11. Он также предполагает использование диапазона 2400–2483,5 МГц, но позволяет довести скорость передачи до 11 Мбит/с по сравнению с 2 Мбит/с в базовом варианте. Для достижения таких скоростей может применяться только метод расширения спектра с прямой последовательностью DSSS. Ширина канала передачи составляет 22 МГц. И таких частотных каналов стандарт определяет 14.

Поскольку еще до принятия стандарта IEEE 802.11b стало понятно, что предусмотренных им 83,5 МГц совершенно недостаточно для удовлетворения непрестанно растущих потребностей в системах передачи данных, то в 2000 г. МСЭ определил необходимость отыскания для этих целей нового участка радиочастотного спектра, рекомендовав рассмотреть в качестве возможного варианта полосу 5150–5350 МГц. И уже в 2003 году в большинстве стран были выделены различные участки этой полосы фиксированной службе для целей создания систем WLAN «точка-многоточие». Здесь беспроводные сети работают согласно новому стандарту 802.11a. Ширина каждого частотного канала 20 МГц. Максимальная скорость 54 Мбит/с, метод передачи DSSS. Стандарт разбил эту полосу на два поддиапазона:

- UNII-1: полоса 5,15–5,25 ГГц для внутриофисных WLAN с мощностью передатчика до 40 мВт;

- UNII-2: полоса 5,25–5,35 ГГц для «уличных» WLAN с мощностью передатчика до 200 мВт.

Целью же нового стандарта 802.11g. была максимизация эффективности использования имеющегося частотного ресурса, в результате чего за счет применения новейших методов кодирования и схем модуляции достигаются скорости передачи до 54 Мбит/с.

Первые более-менее уверенные шаги беспроводья в России связаны с освоением диапазона 2400–2483,5 МГц. К сожалению, пробелы в методиках частотного планирования для таких систем привели к тому, что для новой системы ни в одном регионе страны сегодня практически невозможно подобрать рабочие частоты. Впрочем, этого следовало ожидать еще тогда, когда чиновники от частот «загоняли» системы, основанные на принципе расширения спектра и способные работать на одной территории, почти не мешая друг другу, в одночастотный режим и назначали им одну рабочую частоту. Так было и привычнее, и удобнее. Этот подход полностью исключал возможность географического совмещения нескольких систем за счет совместного доступа к одному участку частотного диапазона. И, таким образом, существенно снижал и эффективность использования спектра, и экономический потенциал самих систем, и объем услуг для пользователей, и доходы государства.

Первые более-менее уверенные шаги беспроводья в России связаны с освоением диапазона 2400–2483,5 МГц. К сожалению, пробелы в методиках частотного планирования для таких систем привели к тому, что для новой системы ни в одном регионе страны сегодня практически невозможно подобрать рабочие частоты. Впрочем, этого следовало ожидать еще тогда, когда чиновники от частот «загоняли» системы, основанные на принципе расширения спектра и способные работать на одной территории, почти не мешая друг другу, в одночастотный режим и назначали им одну рабочую частоту. Так было и привычнее, и удобнее. Этот подход полностью исключал возможность географического совмещения нескольких систем за счет совместного доступа к одному участку частотного диапазона. И, таким образом, существенно снижал и эффективность использования спектра, и экономический потенциал самих систем, и объем услуг для пользователей, и доходы государства. В погоне за дешевизной операторы самостоятельно увеличивали мощность передатчиков, стараясь охватить одной базовой станцией как можно большие площади. Но пропускная способность системы – величина ограниченная. Если система позволяет обслужить N абонентов, обеспечивая каждому поток в 64 Кбит/с, то с увеличением радиуса количество клиентов не только не повысится, но скорее даже существенно уменьшится. Ведь для борьбы с возросшим числом ошибок в более протяженном радиоканале потребуются усложненные процедуры помехоустойчивого кодирования или многократная повторная передача; и то и другое влечет за собой снижение скорости передачи, динамичности самой сети. Таким образом, клиент может остаться либо не обслуженным совсем, либо обслуженным неудовлетворительно. И в том и в другом случае ему ничто не мешает отказаться от услуг данного провайдера и уйти к конкуренту.

Причем весь мир сворачивает «уличные» или «операторские» системы в этой полосе в пользу внедрения маломощных офисных сетей. Идеальным вариантом частотного обеспечения для таких систем является определение полос частот, в которых бы вообще не требовалось никаких разрешений.

Собственно, для диапазона 2,4 ГГц так и делается почти во всем мире. Такое облегченное отношение к предмету имеет исторические корни. Дело в том, что к тому времени, когда обозначилась необходимость и появилась техническая возможность создания высокоскоростных систем беспроводной передачи данных, все удобные полосы частот были уже поделены и активно использовались. Поэтому сначала системы передачи данных специально проектировались в так называемых полосах ISM (Industrial, Scientific, Medical), т. е. предназначенных для бытовых, промышленных, научных и медицинских ВЧ-установок (например, СВЧ-печей, плавильных агрегатов, электрокоагуляторов и т. п.). Решение казалось достаточно простым, поскольку, в отличие от систем связи, на работу печки СВЧ радиопомехи не влияют. Между прочим, диапазон 5725–5850 МГц, который некоторые авторы называют «новым» и «совершенно неосвоенным», также является ISM-диапазоном, а в нашей стране, кроме того, еще со времен СССР в полосе частот 5670–6170 МГц работают магистральные радиорелейные линии. (Те, кто учился в институтах связи, помнят, наверное, системы «КУРС-6», описанные в учебниках по радиорелейной связи.)

Следующие шаги беспроводного доступа в России связаны с полосой 3400–3600 МГц. Однако возникшие со временем проблемы совместимости со спутниковыми сетями привели к тому, что использование этой полосы также было ограничено. Причем довольно существенно. И перспективы здесь пока неясны и туманны.

В России, которую не измерить не только общим аршином, но и европейскими стандартами, используется еще один нестандартный диапазон – 5900–6400 МГц. Дело в том, что где-то в конце 90-х годов отечественные производители, измученные непрестанной битвой «за частоты» как с военными, так и с действующим тогда Главгоссвязьнадзором России (была такая организация, ведавшая назначением частот), начали разрабатывать, а затем и производить собственное оборудование для создания сетей передачи данных. Так появились на свет WideIP-DSS (ООО «Райтек-Информ») и РАСТР-15 (НПП «Сеан»). Эти системы используются сегодня довольно широко и успешно.

В литературе можно встретить утверждение о том, что «частоты 5,9–6,4 ГГц не относятся к правительственному диапазону, и разрешение на них получить несколько проще». Утверждение, по меньшей мере, спорное, особенно учитывая, что в этом диапазоне по всей стране работают и еще долго будут работать такие «релейки», как «КУРС-6», «РАДУГА АЦ 6» и другие. Поэтому обольщаться не советую.

Итак, подведем итоги сказанного о диапазонах, предусмотренных для создания систем беспроводного доступа, решающих задачи «последней мили» (1,5 ГГц; 2,45 ГГц; 3,5 ГГц; 5/6 ГГц; 27 ГГц; 42 ГГц). Среди операторов наиболее популярны 2,45 ГГц; 3,5 ГГц и 5/6 ГГц. Однако получить разрешение на их использование в большинстве случаев совсем непросто, поскольку доступный ресурс в крупных и средних городах исчерпан практически полностью. Вместе с тем, как это ни парадоксально звучит, количество реально действующих систем беспроводного доступа невелико. К сожалению, следует констатировать, что в России сегодня множество заявленных систем беспроводного доступа оказываются «бумажными». То есть их частотные присвоения внесены в базу данных и считаются занятыми. Но и реально развернутые сети большим количеством абонентских станций похвастаться не могут.

В итоге имеем замкнутый круг, когда новый оператор не может выйти на рынок ввиду отсутствия свободных частот, а те системы, которым эти частоты назначены, оказываются нерентабельными или представляют собой лишь записи в базе данных частотных назначений. Как следствие имеем неуклонный рост количества несанкционированно работающих сетей. Первенство здесь принадлежит диапазону 2,45 ГГц. По оценкам экспертов, в полосе 2400–2483,5 МГц незаконно работает до 60% радиоэлектронных средств.

Во-первых, для создания беспроводных сетей в помещениях. Несмотря на то что в зданиях (если, конечно, это не исторический памятник) почти всегда имеется или без труда может быть проложена кабельная сеть, вполне вероятна ситуация, когда для организации внутриофисной сети единственным практически реализуемым решением оказывается радиосвязь. Особенно если пользователи сети не «привязаны» к конторскому столу. Это могут быть, например, директора, инженеры или региональные менеджеры компаний различного масштаба. Но не только.

Во-первых, для создания беспроводных сетей в помещениях. Несмотря на то что в зданиях (если, конечно, это не исторический памятник) почти всегда имеется или без труда может быть проложена кабельная сеть, вполне вероятна ситуация, когда для организации внутриофисной сети единственным практически реализуемым решением оказывается радиосвязь. Особенно если пользователи сети не «привязаны» к конторскому столу. Это могут быть, например, директора, инженеры или региональные менеджеры компаний различного масштаба. Но не только. Итак, определимся с распространенными случаями. К таковым, несомненно, отнесем комнату для переговоров. С помощью беспроводных каналов связи участники совещания, придя на встречу со своими ноутбуками или палм-компьютерами, могут обмениваться информацией, вносить поправки в разрабатываемый документ, обращаться за справками к базам данных и т. п.

Еще одной реальной ситуацией является технически продвинутая больница, где врач, совершая обход, берет с собой немногочисленную свиту ассистентов, медсестер и стажеров, а лишь портативный компьютер. С его помощью по беспроводной сети он может получать нужную ему информацию из больничной базы данных (например, результаты лабораторных анализов, данные исследований, рентгеновские снимки) либо записывать текущие назначения, которые в тот же момент регистрируются в виде заявок на склад медикаментов и в виде схемы лечения на посту у дежурной медсестры.

Нельзя не отметить и пользу создания беспроводных сетей на территории супермаркетов или оптовых складов, где складские сотрудники или продавцы могут иметь собственные устройства радиодоступа, позволяющие в считанные секунды справиться о наличии нужного ассортимента, оперативно заказать товар со склада, вызвать охрану или пригласить старшего менеджера.

В последнее время Wireless LAN все чаще применяются для обслуживания так называемых «оживленных мест» (Hot-Spot). Такие сети сейчас появляются практически во всех предполагаемых местах скопления возможных абонентов – в международных аэропортах, дорогих гостиницах, модных ресторанах, деловых центрах, элитных спортивных клубах, больших супермаркетах. Везде, где могут очутиться люди, которым нужен быстрый доступ к интернет-ресурсам. Беспроводная сеть, обслуживающая Hot-Spot, должна идентифицировать абонента не по сетевым настройкам ноутбука, а по его личным данным – имени и паролю, и она должна уверенно отслеживать работу каждого пользователя, не требуя от него перенастройки ноутбука.

Довольно часто встречается также задача создания каналов связи для передачи информации между несколькими зданиями. Например, требуется соединить в единое информационное пространство штаб-квартиру компании, расположенную в центре города, филиал, находящийся в другой его части, и склад, расположенный в пригороде. Здесь еще более очевидны преимущества беспроводной технологии перед кабельными каналами, которые дороги и не везде доступны. В общем случае такая задача может быть решена за счет установки радиомостов или радиомаршрутизаторов с соответствующими направленными антеннами. Однако более правильным (а зачастую и единственно возможным) решением будет обратиться к оператору, предоставляющему на данной территории услуги беспроводной передачи данных общего пользования. Объясню почему. Во-первых, при современной ситуации с частотами свободного ресурса может просто не оказаться. Во-вторых, за услуги оператора вы заплатите намного меньше, чем затратите на оформление разрешений за использование частот. А ведь еще придется покупать оборудование, проектировать и монтировать сеть, а также нанимать персонал для ее обслуживания.

Довольно часто встречается также задача создания каналов связи для передачи информации между несколькими зданиями. Например, требуется соединить в единое информационное пространство штаб-квартиру компании, расположенную в центре города, филиал, находящийся в другой его части, и склад, расположенный в пригороде. Здесь еще более очевидны преимущества беспроводной технологии перед кабельными каналами, которые дороги и не везде доступны. В общем случае такая задача может быть решена за счет установки радиомостов или радиомаршрутизаторов с соответствующими направленными антеннами. Однако более правильным (а зачастую и единственно возможным) решением будет обратиться к оператору, предоставляющему на данной территории услуги беспроводной передачи данных общего пользования. Объясню почему. Во-первых, при современной ситуации с частотами свободного ресурса может просто не оказаться. Во-вторых, за услуги оператора вы заплатите намного меньше, чем затратите на оформление разрешений за использование частот. А ведь еще придется покупать оборудование, проектировать и монтировать сеть, а также нанимать персонал для ее обслуживания.

Еще одно довольно распространенное применение беспроводных решений – корпоративная сеть на одной территории. Как правило, она создается для того, чтобы иметь надежные каналы связи между подразделениями компании, находящимися на небольшой территории, и может быть создана, когда между соединяемыми объектами нет чужих построек или территорий других владельцев.

Беспроводная локальная сеть, созданная на территории одной фирмы, не должна быть «слышна» за ее пределами. Добиться этого практически невозможно, особенно если соседи разворачивают на тех же частотах собственную сеть. Поэтому в условиях плотной городской застройки, когда взаимные помехи попросту неизбежны, единственно правильным может быть отказ от создания собственных сетей и обращение к услугам коммерческого оператора. При этом для учрежденческой сети может быть создана виртуальная частная сеть (virtual private network, VPN) при помощи такой конфигурации аппаратных и логических ресурсов коммерческой сети, что компания видит их как свою собственную отдельную сеть.

Совершенно иной задачей является построение корпоративной сети предприятия, подразделения которого разбросаны на относительно большом пространстве. Дело в том, что каналы связи в такой сети волей-неволей будут пересекать «чужие» территории, где хозяин сети без получения соответствующих разрешений не сможет ни кабель проложить, ни создать радиоканал. Решений здесь несколько. Можно, например, взять в аренду емкость кабельной сети местного оператора (например телефонной связи), если, конечно, такие услуги удовлетворяют вас по цене, качеству и надежности. Также можно использовать выделенные линии или подключиться к сети передачи данных общего пользования. Если же организовать кабельное соединение невозможно или невыгодно, можно связать отдельные пункты по радиоканалам типа «точка-точка». Тем не менее, в ряде крупных городов напряженность с использованием частот сделает создание таких каналов довольно проблематичным.

Операторская сеть, которая уже не раз упоминалась, – это коммерческая беспроводная сеть скоростной передачи данных, действующая на территории города или города с пригородами. К сожалению, пока таких сетей еще нет на селе, просто ввиду отсутствия платежеспособного спроса. Но если эта ситуация изменится к лучшему, то можно будет говорить о расширении таких сетей и на сельскую местность.

Кроме предоставления собственно услуг доступа к Интернету или иным информационным сетям, операторы беспроводных сетей общего пользования предоставляют услуги объединения в единую виртуальную частную сеть компании локальных сетей ее нескольких филиалов, разбросанных по городу. Не секрет, что такую услугу может предоставить и кабельщик, если, конечно, его кабели дотягиваются до всех требуемых точек.

Относительно новым способом использования систем радиодоступа является применение сотовыми операторами таких систем для связи базовых станций вместо оптоволокна или радиорелейных линий. При этом решение с радиодоступом оказывается не только намного дешевле, но и значительно динамичнее. Такое использование – еще одно надежное свидетельство того, что связь будущих поколений объединит в себе возможности и достижения как подвижной связи, так и широкополосного беспроводного доступа.

В отличие от сотовых сетей телефонной связи, где первые абоненты появляются только после того, как область покрытия территории города достигнет определенных размеров (иначе покупать мобильный телефон нет смысла), оператор сети беспроводного доступа может начать бизнес с обслуживания одного-единственного абонента. Подсоединение этого единственного абонента к Интернету можно обеспечить через первую (и пока единственную) базовую станцию, оборудованную направленной антенной. Когда в пределах видимости базовой станции появятся другие абоненты, направленную антенну можно будет заменить на круговую. Клиентов, не попавших в зону прямой видимости, сначала можно соединить с базой через ретрансляторы, а позже, там, где их станет достаточно много, построить новую базовую станцию. Шаг за шагом сеть постепенно приобретет сотовую архитектуру. И процесс этот будет продолжаться до тех пор, пока не будет охвачена вся лицензируемая территория.

В отличие от сотовых сетей телефонной связи, где первые абоненты появляются только после того, как область покрытия территории города достигнет определенных размеров (иначе покупать мобильный телефон нет смысла), оператор сети беспроводного доступа может начать бизнес с обслуживания одного-единственного абонента. Подсоединение этого единственного абонента к Интернету можно обеспечить через первую (и пока единственную) базовую станцию, оборудованную направленной антенной. Когда в пределах видимости базовой станции появятся другие абоненты, направленную антенну можно будет заменить на круговую. Клиентов, не попавших в зону прямой видимости, сначала можно соединить с базой через ретрансляторы, а позже, там, где их станет достаточно много, построить новую базовую станцию. Шаг за шагом сеть постепенно приобретет сотовую архитектуру. И процесс этот будет продолжаться до тех пор, пока не будет охвачена вся лицензируемая территория. Таким образом, оператор беспроводной сети передачи данных может развивать и расширять свою инфраструктуру постепенно, с минимальными затратами на каждом этапе. Мало того, оборудование, оказавшееся больше не нужным на одной из базовых станций, может быть перенесено на другую станцию. То же касается антенн и ретрансляторов. А вот кабель, к слову, из земли выкапывать – дело непростое...

Первоначальные затраты оператора включают оформление лицензии на предоставление услуг связи и разрешений на использование рабочих частот на конкретной территории. Эти документы лучше оформить сразу на всю территорию предполагаемой операторской деятельности. Если в их отношении применять вышеописанный принцип постепенного плавного расширения, можно однажды проснуться у разбитого корыта. Сколько сетей так и не достигли своего коммерческого потенциала только потому, что к тому моменту, когда оператор, имеющий частоты, например, в городе N, «созрел» и пришел получать частоты на N-скую область, свободных частот уже не было.

По большинству прогнозов, фиксированная связь и, в частности, радиодоступ в своем развитии приближаются к точке взрывного роста. Спрос на услуги, которые могут предоставить беспроводные сети, растет нынче даже не по часам, а по минутам, а то и секундам. Причем это – не только спрос в области корпоративной или профессиональной связи. Все больше спрос со стороны широкой публики. Это значит, что сегодня мы видим даже еще не «цветочки», а только бутоны тех проблем, «ягодки» с которых придется собирать в скором будущем.

Если же вспомнить, что диапазоны, где могут работать системы беспроводного доступа и для которых имеется хоть какое-то «железо», в наименее удаленных от центра Красной площади районах плотно заняты, то новичку на рынке услуг беспроводного доступа можно искренне посочувствовать.

И кто бы ни уверял меня, что системы беспроводного доступа примитивны и не идут ни в какое сравнение с масштабностью спутников и коммерческим успехом сотовых сетей, я позволю себе с этим не согласиться. Поскольку, как известно, направление движения прогресса определяется тем, за что готов платить потребитель завтра, а не тем, за что он платил вчера.